Politiker sind nie schuld. So auch dieser Tage in Rapperswil-Jona. Alle, die gegen ein Parlament waren, sind schlecht. Sich selbst aber wollen die Befürworter nicht hinterfragen. Und obendrein ist der Stadtrat, der das Parlament initiierte, schon wieder daran, sich ins nächste Abenteuer zu stürzen.

Zuerst die Nicht-Stimmenden

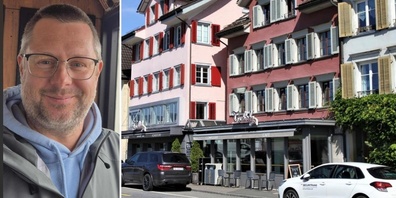

Christian Meier, FDP-Präsident und führendes Ja-Komitee-Mitglied, gab sich nach der Abstimmung zerknirscht. Auf Linth24 und in der NZZ machte er für seine Niederlage zuerst einmal die Nichtstimmenden verantwortlich. Nur 45% hätten gestimmt, das sei ein «Armutszeugnis». Meier irrt: Für eine Kommunalwahl ist eine 45%-Beteiligung sehr gut. Stimmen ist eben immer noch freiwillig, das müsste man auch in der FDP wissen.

«Populistische Argumente»

Ja-Komitee-Sprecher Ralph Dudler (SP) setzte bei der «Flyerflut» des Nein-Komitees an. Im St. Galler Tagblatt tat er Kund, das «System Hug» habe sich «mit populistischen Argumenten» wieder einmal durchgesetzt.

Auch Dudler irrt. Das Komitee «Nein zum Parlament» wendete nicht das «System Hug» an, sondern das «System Stöckling». Denn die Nein-Flyer der Abstimmung vom letzten Wochenende basierten praktisch 1:1 auf jenen aus dem Jahr 2015. Und diese hat damals der heutige Stadtpräsident Martin Stöckling als Präsident des damaligen Parlaments-Gegen-Komitees in alle Haushalte der Stadt verteilen lassen. (Stöcklings Nein-Flyer siehe als PDF am Berichts-Ende.)

Vermisste Wertschätzung

SP-Mann Ralph Dudler klagte zudem, die «Arbeit der Ortsparteien zum Wohle der Stadt» werde vom Volk zu wenig wertgeschätzt. Warum dem so ist, wird man sich in seiner Partei jedoch so wenig fragen, wie dies in anderen Parteien vermutlich auch nicht getan wird.

Ich meine dazu: Die Parteien in Rapperswil-Jona haben in den letzten Jahren abgewirtschaftet. Weil sie nur noch ihre im Stadtrat sitzenden Partei-Vertreter schützten. Und deshalb schwiegen sie fast durchwegs zum seit Jahren dauernden Debakel zur Eistrainingshalle, zur Badi Lido, zum nie endenden Feuerwehr-Streit, zur heimlichen Aussetzung der Porthofpflege, zur fehlenden Qualität der Avenida, zum orientierungslosen BWZ, zum abgelehnten Visitors Center, zum unmöglichen Monsterschiff in Rappis Hafen oder zur Schnapsidee eines Biergartens auf dem Hauptplatz.

Schweigen zu Irreführung

Die Ortsparteien schwiegen auch zu Stadtrats-Irreführungen. So beim Sportstättenplan bezüglich Eisstadion-Abbruch, beim Studienauftrag Lido betreffs der vorgetäuschten privaten Eisstadionfinanzierung, bei der anfänglichen Falschinformation zu Freitagsmarkt und Biergarten, zum vom Stadtrat falsch als defekt deklarierten Lido-Schwimmbecken, zu nicht verschwundenen Sonnenschirmen und Badekassen, zur aus der Stadtkasse bezahlten Götti-Hecke und zu den zweifelhaften Ingenieursgutachten zum kuriosen Abbruch der Badi Lido.

All das tolerierten die Parteien, gemäss Dudler «zum Wohl der Stadt». Sollen die Bürger das jetzt noch wertschätzen, obwohl das Schweigen der Parteien eben gerade nicht zum Wohl der Stadt war?

Weinen ums Geld

In allen Medien weinten die Parteien nach dem Parlaments-Aus, das Nein-Komitee habe viel mehr Geld gehabt als die vereinte Parteien-AG. Nun, wenn sich sieben (!) politische Parteien, deren Vorstände und deren vielleicht 300 bis 500 Mitglieder finanziell von einem 4-er-Nein-Komitee schlagen lassen, na ja.

Nebenbei: Der hier Schreibende hat die Nein-Kampagne nicht finanziert, wie ihm manche Parteien-Vertreter unterstellten. Das Nein-Komitee zählt offenbar über 50 Sponsoren. (Wer gewinnen, sprich regieren will, müsste eben auch bereit sein, in die Hosen zu steigen.)

Stöcklings «Sackgasse»

Der NZZ sagte Stadtpräsident Martin Stöckling nach der Niederlage letzten Sonntag, ohne Parlament sei es «schwierig, Generationenprojekte durchzubringen». Der Stadtrat befände sich «mit der Bürgerversammlung in einer Sackgasse».

Martin Casal vom Komitee «Nein zum Parlament» hat, wie er in einem Leserbrief kundtat, die Bürgerversammlungen ab 2017 analysiert. (Siehe Kasten unten). Laut seiner Recherche gab es in dieser Zeit an Bürgerversammlungen 38 Stadtrats-Vorlagen. 36 davon winkte das Volk durch.

Nur 2 von 38 Vorlagen harzten

Nur zwei harzten: Erstens, der Projektkredit zum Badi-Lido-Provisorium am 2. Dezember 2021. Und das, nachdem der Stadtrat das kurz vor Bau stehende 28-Millionen-Projekt selbst versenkt hatte. Und zweitens beim Visitors Center am 7. Juni 2018, wo die Bürger ein besseres Projekt wünschten, was der Stadtrat entgegennahm, dann aber liegen liess.

Interessant ist auch: 15 der 38 Stadtrats-Vorlagen darf man zu den Generationen-Projekten zählen (untenstehend die fett ausgezeichneten). Wenn Stöckling also behauptet, er befinde sich mit der Bürgerversammlung in einer Sackgasse und es sei kaum mehr möglich, Generationen-Projekte durchzubringen, ist das ziemlich falsch.

Eine Frage der Glaubwürdigkeit

Ein Redaktor der Solothurner Zeitung sagte Anfang 2019 zu Martin Stöckling, als dieser dort Rapperswil-Jona ohne Parlament anpries: «Ein so schlankes System» wie in Rappi ohne Parlament habe sicher Vorteile bei der Führung der Stadtgeschäfte.

Stöckling entgegnete: «Ja, aber es bedingt, dass die Bevölkerung Vertrauen in den Stadtrat hat.»

Stöckling wüsste also ganz genau, was es braucht in der Politik: Vertrauen. Und das entsteht aus Glaubwürdigkeit.

Es geht weiter in diesem Theater

Nur tut er dafür wenig. Nach der Parlaments-Abstimmung sagte er der «Linth-Zeitung», aufgrund des Abstimmungskampfes «interpretiere der Stadtrat das Nein primär als Absage zum Parlament». Die Neuorganisation des Stadtrates hingegen sei «weitgehend unbestritten». Und heute Dienstag steht in derselben Zeitung auf der Titelseite: «Stadtrat forciert jetzt seine Neuorganisation».

Fazit: Der Stadtrat entscheidet also, was die 4'355 Nein-Stimmenden gedacht haben, und macht sich gleich und ohne Skrupel an seine nächste Selbstrettungsaktion. Einen Tag nach der Abstimmung. So gewinnt man weder Vertrauen noch Glaubwürdigkeit, auch wenn der Stadtrat damit beim Bürger noch durchdringen sollte.