- Von Prof. Dr. med. Pietro Vernazza, Chefarzt Infektiologie Kantonsspital St.Gallen

In der NZZ am Sonntag vom 1. November wird mir unter dem Titel «Propheten der Pandemie» indirekt mangelnde Seriosität vorgeworfen. Laut Untertitel gehöre ich zu «einzelnen Forschern, die sich dem wissenschaftlichen Konsens zur Corona-Pandemie» entgegenstellen. Aus meiner Sicht ist eine Replik nötig.

Was ist Konsens?

Gibt es tatsächlich bereits einen wissenschaftlichen Konsens? Beim Auftreten einer neuen Erkrankung ist es fast unmöglich, alle Details zu kennen. Der wissenschaftliche Fortschritt lebt von der Kritik. In einem dialektischen Prozess stellen wir uns fortlaufend infrage, formulieren Hypothesen, die wir später wieder verwerfen. In kleinen Schritten bringt uns das der Wahrheit näher. Diese Diskussion muss mehrdimensional laufen. Debatten im Elfenbeinturm führen kaum zu Lösungen.

Entscheidend ist, dass wir Fragen stellen. Dabei dürfen wir nicht davon ausgehen, dass alles, was gesagt wird, auch richtig sei. Das gilt – nebenbei gesagt – auch für die Politik, die zum Handeln gezwungen ist, obwohl die Faktenlage unübersichtlich ist.

Science first: Evidenz als Leitlinie

Hunderte von Menschen, auch Fachleute, haben mir auf meine Artikel auf infekt.ch ihr Feedback geschickt, meist zustimmend. Seit Beginn der Epidemie vertrat ich eigentlich immer die gleiche Haltung: Wir haben es mit einer neuen, schweren Krankheit zu tun, die wir sehr ernst nehmen müssen. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit der Epidemie klug und besonnen umgehen.

Ich habe mich nie gegen gut begründete Massnahmen gewendet, im Gegenteil: Ich hatte immer klar gesagt, dass der erste Lockdown unumgänglich und richtig war. Doch wir müssen längerfristig einen Umgang mit der Krankheit finden, der evidenzbasiert ist und über eine längere oder sogar sehr lange Zeit aufrechterhalten werden kann.

Einzelne Massnahmen müssen wir deshalb kritisch beleuchten. Am 10. Oktober 2020 hatte ich auf infekt.ch berichtet, dass die Auswertungen der Reise-Quarantäne ergeben haben, dass diese völlig ineffizient ist. Erst drei Wochen später berichtet die „NZZ am Sonntag“ – als wäre es eine Neuigkeit – über die Ineffizienz der Massnahme. Doch die Verordnung ist noch immer in Kraft.

Medien klassifizieren rasch

Als ich im Sommer in einem Interview nach alternativen Präventionsmethoden gefragt wurde, hatte ich geantwortet, dass ich den Weg nicht kenne, aber dass wir uns überlegen sollten, ob eine erhöhte Immunität bei jungen Menschen nicht doch vielleicht nützlich wäre. Ich wurde von den Medien gleich zum «Durchseuchungsvertreter» abgestempelt. So schnell geht das heute im medialen Wettstreit um Aufmerksamkeit.

Schade eigentlich, denn eine vertiefte Diskussion hätte sich vielleicht gelohnt. Aus irgendeinem Grunde sehen wir gegenwärtig in Schweden trotz steigender Infektionszahlen keinen Anstieg der Todesfallzahlen, wie wir es in der Schweiz und anderen Ländern beobachten. Möglich, dass die Immunisierung im Sommer jetzt einen Vorteil bringt. Ich weiss es nicht. Die wissenschaftliche Diskussion müsste aber geführt werden. Und wir führen daher unsere Forschungsarbeiten zur zellulären Immunität weiter.

Auf dem Boden bleiben

Eigentlich – so meine subjektive Wahrnehmung – war ich immer mit sehr konstanten Aussagen unterwegs: Wir haben es mit einer schweren Krankheit zu tun, wir müssen Massnahmen ergreifen, doch diese sollen sinnvoll, evidenzbasiert und vor allem auch langfristig umsetzbar sein. Diese Massnahmen müssen nicht nur gut begründet sein. Auch die Nachteile – und die Kosten – für Individuum und Gesellschaft müssen einbezogen werden.

Der Aufwand, den wir für die Erhaltung der öffentlichen Gesundheit betreiben, muss verhältnismässig sein. Bisher haben wir vergleichsweise kostengünstige, einfache und wirksame Präventionsmassnahmen in anderens Bereichen eher vernachlässigt.

Ich verharmlose die Grippe nicht

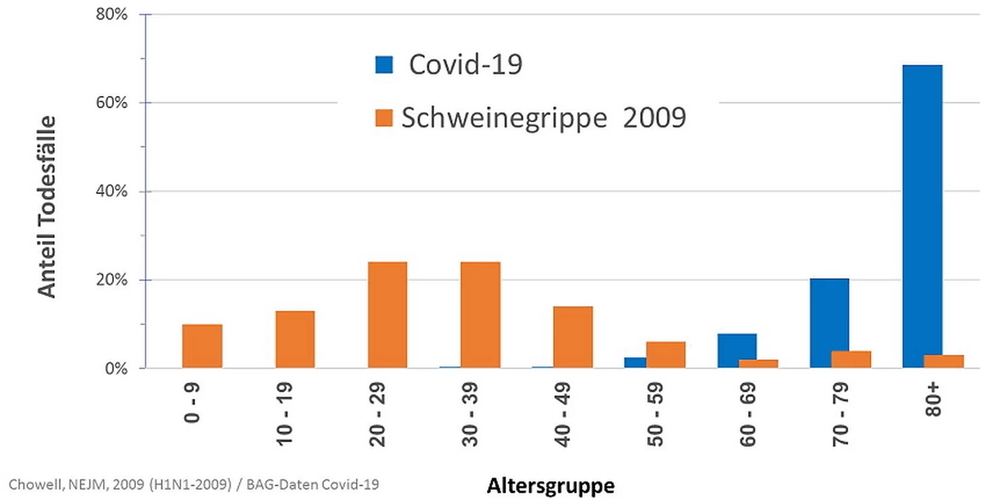

Meine Position ist auch geprägt durch meine persönliche Erfahrung als Kliniker. Im Gegensatz zu vielen Medienvertretern verharmlose ich die Grippe nicht. Auch die Influenza ist eine ernst zu nehmende Infektion. Wenn wir die Altersstruktur der Todesfälle während der Schweinegrippe-Pandemie 2009 auf der untenstehenden Abbildung betrachten, sehen wir, dass damals vorwiegend junge Menschen betroffen waren. Dies war ein völlig anderes Bild als was wir heute bei Covid-19 sehen (Alterstruktur der Todesfälle; orange: 2009 Schweinegrippe, blau: Covid-19).