Im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen arbeitet seit 2017 ein Team an der Veröffentlichung der aus ganz Europa an die Gallusstadt gelangten Korrespondenz. Dabei handelt es sich um einen riesigen Quellenbestand, der viel Rohstoff für Forschung und Vermittlung bietet. Seit heute ist er online.

Wertvolle Briefe digital erfasst

Wenige Textgattungen vermitteln eine derartige Unmittelbarkeit und Originalität wie Briefe. Werden darin doch Ereignisse beschrieben, Empfindungen geteilt, Vorschläge gemacht und allenfalls Beziehungen zwischen Absender und Adressat gepflegt. Egal, ob privater Brief, der nur für einen eingeschränkten Kreis gedacht ist, oder amtlicher Brief für eine breitere Öffentlichkeit, allen ist der «unmittelbare Lebenshauch», wie Johann Wolfgang von Goethe es nennt, eigen.

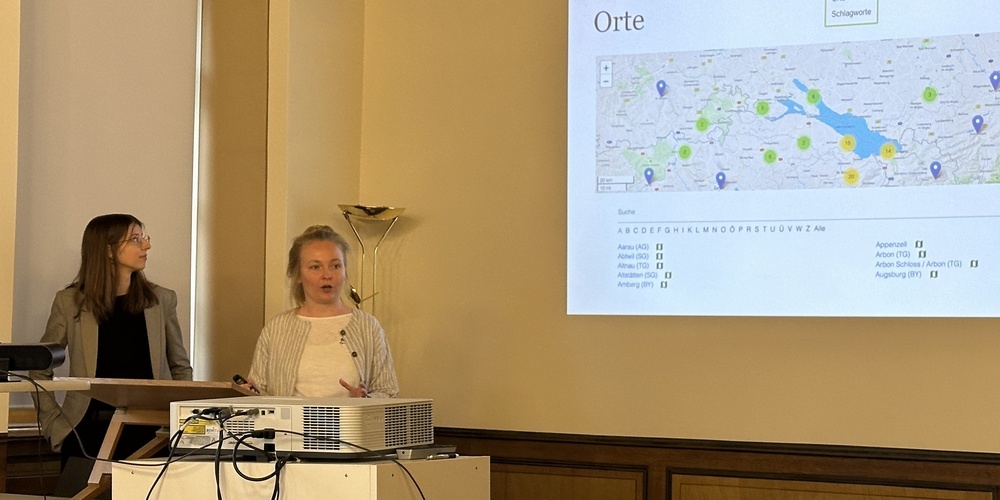

Im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen arbeitet seit 2017 ein Team an der Veröffentlichung der aus ganz Europa an die Stadt St.Gallen gelangten Korrespondenz. Dabei handelt es sich um einen riesigen Quellenbestand, der viel Rohstoff für die Forschung und Vermittlung bietet. Diese digitale Bild- und Textedition ist ein Pionierprojekt, das vom Schweizerischen Nationalfonds, vom Kanton St.Gallen, von der Ortsbürgergemeinde St.Gallen und von privaten Förderstiftungen getragen wird.

Ab heute sind die bis dato erfassten Missiven, also Brief, die an die Stadt St.Gallen geschickt wurden, online einsehbar unter https://missiven.stadtarchiv.ch.

Insgesamt gibt es im Stadtarchiv St.Gallen aus dem Zeitraum von 1400 bis 1650 rund 5000 verschiedene Missiven mit total etwa 17'000 Seiten. Nach und nach werden nun alle online publiziert.

Die Zustellung von Briefen erfolgte mit Boten, die im Dienst der Länder und Städte oder von privaten Gesellschaften standen. Die Eidgenössische Chronik von Diebold Schilling zeigt Boten eidgenössischer Orte, die im offiziellen Ornat und mit Botenstock versehen 1490 Fehdebriefe nach St.Gallen tragen, was einer Kriegserklärung gleichkam.

Zuvor hatten die Stadtsanktgaller gemeinsam mit den Appenzellern den Neubau des Klosters Mariaberg in Rorschach zerstört. Der Fürstabt von St.Gallen als Bauherr rief daraufhin die Schutzmächte Zürich, Luzern, Glarus und Schwyz zu Hilfe (Korporation Luzern, S23fol., Luzern 1513, S. 312, abrufbar unter: https://www.e-codices.ch/de/kol/S0023-2/312).

Dem Austausch von schriftlicher Information dienten in früheren Jahrhunderten meist Briefe, die Boten überbrachten.

Die handschriftlichen Briefe werden in der Fachsprache Missiven genannt; das Wort leitet sich vom Lateinischen mittere im Sinne von «zustellen, senden» ab. Missiven sind adressierte und mit einem Siegel verschlossene Briefe, die von herrschaftlichen, städtischen oder privaten Nachrichtendiensten zugestellt wurden.

Versandt und empfangen wurden die Missiven von amtlichen Stellen oder Privatpersonen. Diese Art der schriftlichen Kommunikation setzte im Spätmittelalter ein und nahm im Laufe der Frühen Neuzeit exponentiell zu.

Die Besonderheit von Briefen im Vergleich zu anderen Schriftstücken besteht darin, dass sie einen hohen Aktualitätsbezug aufweisen und dass zu einem Brief oft auch Antwortschreiben erhalten sind. Missiven verdichten und erweitern dadurch das historische Informationsangebot enorm; dies macht sie für die Geschichtsforschung ganz besonders interessant.

Missiven stellen in vielen Archiven einen grossen Bestand dar, der weitestgehend noch unerschlossen ist.

Im Stadtarchiv und in der Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen sind für die Zeit von 1400 bis 1800 rund 30’000 solcher Briefe – teilweise mit Beilagen – erhalten. Empfänger war in der Regel der städtische Rat von St.Gallen. Die Themenvielfalt ist gross; es geht beispielsweise um den Güteraustausch zwischen den Ländern und Städten des Reichs und der Eidgenossenschaft, um Preisabsprachen, um Rechtshilfegesuche bei Strafverfolgungen, aber oft auch um private Angelegenheiten, für die sich der Stadtrat einzusetzen hatte.

Damit diese wichtigen Dokumente des Alltags in die Geschichtsforschung einfliessen können, werden Missiven, die zwischen 1400 und 1650 datiert sind und sich im Missivenbestand des Stadtarchivs und der Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen befinden, veröffentlicht. Die Missiven werden transkribiert, ausgezeichnet und gemeinsam mit den Digitalfaksimiles der Vorlagen barrierefrei als Digitale Edition publiziert. Die Beilagen der Missiven werden vorderhand nur als Regesten erfasst. Die Veröffentlichung erfolgt in Etappen.

Wir werden zudem monatlich unter dem Titel «Missive des Monats» ein Beispiel einer Missive in ihrem historischen Zusammenhang auf stgallen24.ch veröffentlichen. Mit den Briefen des Monats wollen wir das Potenzial dieser Edition für die Vermittlung zeigen. Dabei werden Themen aufgegriffen, die bis heute von grosser Relevanz sind. Die folgenden drei Beispiele zeigen die Kommunikation in schwierigen Zeiten.

Beispiel 1: Armagnaken in der Ostschweiz: Gerüchte und Nachrichtenübermittlung

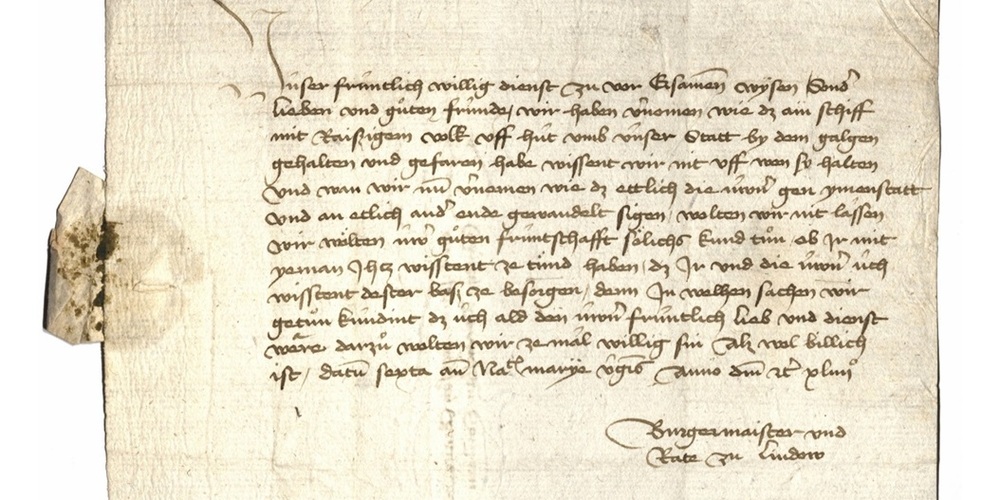

Im September 1444 trafen innert kurzer Zeit Nachrichten aus Lindau, Nürnberg und Konstanz in St.Gallen ein. Obwohl die Missiven aus unterschiedlichen Richtungen und von verschiedenen Absendern kamen, war das Thema immer dasselbe: marodierende Söldner in der Ostschweiz. Lindau meldete am 4. September Bürgermeister und Rat zu St.Gallen, dass «ain schiff mit raißigem volk uff hüt umb unser statt by dem galgen gehalten und gefaren habe» (Nr. 177). Sie wüssten aber nicht, wohin dieses Schiff steure, und baten um Informationen.

Weitere Hiobsbotschaften folgten in kurzen Abständen. Die Söldner würden auch die Bevölkerung im Klettgau terrorisieren, die Eidgenossen hätten eine empfindliche Niederlage erlitten und schliesslich, der französische Thronfolger Ludwig IX. hätte die Stadt Basel aufgefordert, ihm zu huldigen (Nrn. 177 Beilage 1, 180). Erst ein Brief des römischen Königs Friedrich III. brachte ein wenig Licht ins Dunkel. Darin beklagte er sich, dass «ein frömdes gross volk auss Franckreich sich in das Heilig Reich und in deutsche lannde gefüget (…) und verderbung der leüte übermeslich beschediget» (Nr. 179).

Weitere Informationen folgten, und von Brief zu Brief verdichteten sich die Nachrichten zu einem immer detaillierteren Lagebild. Die erwähnte Niederlage der Eidgenossen fand am 26. August vor den Toren Basels bei St. Jakob an der Birs statt. Ihre Gegner waren Söldner im Dienste Frankreichs, die als Armagnaken bezeichnet wurden.

Da die Situation zu eskalieren drohte, mobilisierte König Friedrich III. eine Streitmacht und verlangte von der Stadt St.Gallen «zwöliff pferde wol zugerüst und dorunder schüczen» (Nr. 179), die nach Strassburg gesandt werden sollten. Offensichtlich hatte auch Konstanz einen ähnlich lautenden Brief vom König erhalten, denn zwei Tage später luden sie Bürgermeister und Rat zu St.Gallen zu einer Besprechung in ihre Stadt ein. Ziel war es, das weitere Vorgehen gemeinsam zu koordinieren (Nr. 180). Schliesslich wurde die Not so gross, dass Friedrich III. nicht länger auf die Soldaten aus St.Gallen und der umliegenden Reichsstädte warten konnte und am 8. Oktober 1444 das Reichsaufgebot erliess (Nr. 181).

Dass mehrere Briefe aus diesen verhängnisvollen Septembertagen erhalten geblieben sind, ist ein Überlieferungszufall, zeugt aber auch von der damals herrschenden allgemeinen Verunsicherung im Bodenseeraum. Zwei Themen stechen in diesem Konvolut besonders hervor: einerseits wie Gerüchte und gesicherte Informationen parallel verbreitet werden und sich gegenseitig ergänzen, andererseits die Funktionsweise der schriftlichen Krisenkommunikation.

Für die städtische Führungsschicht war es von entscheidender Bedeutung, besonders auch in schwierigen Zeiten, permanent über die aktuelle Lage informiert zu sein. Frische Nachrichten, auch wenn sie nur auf Hörensagen beruhten, waren von höchstem Interesse. Gerüchte, wie dasjenige vom Schiff auf dem Bodensee, hatten neben einem individuellen Informationswert auch einen wesentlichen Einfluss auf die kollektive Meinungsbildung der Bevölkerung. Deshalb war es für die St.Galler Obrigkeit ausschlaggebend, möglichst gesicherte Informationen zu erhalten, kanalisiert zu verbreiten und damit allfällige negative Reaktionen in der Bevölkerung zu vermeiden.

Um dies zu gewährleisten, wurde ein ausgeklügeltes Nachrichtennetzwerk unterhalten, in denen städtische, aber auch private Boten schriftliche Informationen austauschten. Aber nicht nur der Austausch mit den unmittelbaren Nachbarn fand auf diese Weise statt, sondern Nachrichten verbreiteten sich auch entlang der grossen Handelsrouten bis in die grossen Metropolen. Um grössere Distanzen zurückzulegen, wurden Botenstafetten eingerichtet, bei denen die einzelnen Städte als Relaisstationen agierten.

Diese Art der schriftlichen Kommunikation war aber nur die Spitze des Eisberges. Denn um Gerüchten nachgehen zu können, sich in benachbarten Städten nach deren Kenntnisstand zu informieren oder an Versammlungen seine Position vertreten zu können, bedurfte es lokale, auch inoffizielle Informanten, die sich mündlich austauschten. Diese Art der mündlichen Information war zwar deutlich schneller, aber unpräziser als die schriftliche.

Die Missiven Nrn. 177, 177 Beilage 1, 179, 180, 181 sind abrufbar unter:

- https://missiven.stadtarchiv.ch/data/stasg_missiv_00177.xml

- https://missiven.stadtarchiv.ch/data/stasg_missiv_00177-suppl-01.xml

- https://missiven.stadtarchiv.ch/data/stasg_missiv_00179.xml

- https://missiven.stadtarchiv.ch/data/stasg_missiv_00180.xml

- https://missiven.stadtarchiv.ch/data/stasg_missiv_00181.xml

Beispiel 2: Piraterie auf dem Bodensee

Piraten, die Handelsschiffe angreifen, diese plündern oder entführen, gab es nicht nur auf dem Meer, sondern auch auf dem Bodensee. Am 4. März 1457 lud die Stadt Konstanz die mit ihr verbündeten Städte zu einer Sitzung ein. Die Einladung erging auch an die Stadt St.Gallen. Anlass war, dass Nürnberger Kaufleute auf dem See ausgeraubt wurden.

Das konnte St.Gallen nicht gleichgültig sein. Die Gallusstadt war zwar zu jenem Zeitpunkt nicht Mitglied des Bündnisses, aber mit Nürnberg hatte sie seit 1387 ein gegenseitiges Zollprivileg. Nürnberg war im Mittelalter eine der wichtigsten Handelsstädte und strategisch ein Knotenpunkt für den Handel weiter nach Osten oder nach Westen. St.Gallen, das Mitte des 15. Jahrhunderts zum Zentrum der Produktion und des Handels von Leinentüchern aufstieg, traf Piraterie auf ihrer Exportroute über den See im Lebensnerv.

Die Formulierung im Brief lässt darauf schliessen, dass die Lage sehr ernst war. Man war auf dem freien Bodensee nicht mehr sicher. Es müsse dringen dafür gesorgt werden, dass das Übel beseitigt («abgeton») werde, damit der Kaufmann mit seiner Kaufmannschaft wieder sicher verkehren könne.

Briefe, die zu Zusammenkünften zwecks Beratschlagung von Themen und Problemen einluden, sind häufig überliefert im St.Galler Briefbestand. Die Obrigkeiten der Städte und Länder um den Bodensee waren sich bewusst, dass man aufeinander angewiesen war. Nicht anders als heute in Gremien wie der vor 50 Jahren gegründeten Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) bestand das Bewusstsein, dass Probleme nur in der Zusammenarbeit um den See gelöst werden konnten.

Beispiel 3: Anno 1649: St.Gallen als Helfer in der Not

Am 1. Dezember 1648 ersuchten Bürgermeister und Rat von Kaufbeuren ihre Amtskollegen in St.Gallen um ein Darlehen von 4‘000 bis 5‘000 Gulden. Hintergrund des Begehrens war die Verpflichtung Kaufbeurens, 12‘000 Gulden an die schwedische Armee bezahlen zu müssen, welche die Stadt nach Ende des 30-jährigen Krieges noch immer besetzt hielt.

Diese so genannte Satisfaktionszahlung war Voraussetzung für den Abzug der Besatzer. Sie war Kaufbeuren – wie vielen anderen Orten in Süddeutschland – im Westfälischen Friedensschluss vom Oktober 1648 auferlegt worden. Kaufbeuren aber lag wie Tausende andere deutsche Städte und Dörfer ruiniert am Boden. Krieg und Pest hatten in den vorangegangenen Jahrzehnten gewütet, die Bevölkerung hatte sich teils um die Hälfte reduziert.

Über ein Dutzend Städte, Orte und Herrschaften wandten sich in ihrer Not an St.Gallen. Die Stadt hatte schon seit Jahrhunderten enge wirtschaftliche und politische Beziehungen mit zahlreichen Städten und Orten im süddeutschen Raum gepflegt. Sie war aber nie unmittelbar in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt, hatte aber auch unter Pestzügen, Flüchtlingswellen, Einbruch der Handelsbeziehungen usw. gelitten. Trotz all dem ging es St.Gallen nach Kriegsende im Vergleich zu den deutschen Städten und Orten gut.

St.Gallen reagierte nach einigem Hin und Her auf den Hilferuf Kaufbeurens, indem der Grosse Rat ein Darlehen von 300 Dukaten oder 900 Gulden gewährte. Bürgermeister und Kleiner Rat setzten die Konditionen in einer sogenannten Obligation fest: Laufzeit 5 Jahre zum Jahreszins von 5%. Mit den Zinszahlungen und der Rückzahlung haperte es dann jedoch. Kaufbeuren bat mehrmals um Aufschub für die Zinszahlungen. St.Gallen musste immer wieder mahnen.

Die Rückzahlung der Hauptschuld zog sich lange hin. Nach über 70 Jahren nach Ausrichtung des Darlehens reduzierte St.Gallen den Zins. Es dauerte aber noch bis 1748 – fast 100 Jahre nach der Darlehensgewährung – , bis Kaufbeuren die Obligation einlöste.

Der Missivensammlung im Stadtarchiv ist es zu verdanken, dass wir über den früheren Alltag auch der Nachbarn informiert sind.

Anhand der Missiven aus den Jahren 1648 bis 1650 und Abschriften von Antworten St.Gallens lässt sich erahnen, in welch grosser Not die süddeutschen Städte und Orte waren, aber auch wie gefragt die Hilfe der Stadt St.Gallen war und wie sie damit umging.

Die Stadt erwies sich in zahlreichen Fällen als eigentliche Helferin in der Not.

Wer noch mehr über die Missiven erfahren will, findet dazu einen interessanten Beitrag von Stefan Sonderegger namens «Austausch über den Bodensee im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Perspektiven einer Edition von Missiven der ehemaligen Reichsstadt St.Gallen» in: Derschka, Harald/Klöckler, Jürgen/Zotz, Thomas (Hgg.): Konstanz und der Südwesten des Reiches im hohen und späten Mittelalter. Festschrift für Helmut Maurer zum 80. Geburtstag (Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen XLVIII), Ostfildern 2017, S. 171–187.

Sie finden den Beitrag hier.

Das Editionsteam:

- Werner Hagmann

- Alina Mächler

- Noëmi Schöb

- Stefan Sonderegger (Leitung)

- Arman Weidenmann

Die Förderinstitutionen:

- Bertold-Suhner-Stiftung, Herisau

- Dr. Fred Styger Stiftung für Kultur, Bildung und Wissenschaft, Herisau

- E. Fritz und Yvonne Hoffmann-Stiftung, St.Gallen

- Ernst Göhner Stiftung, Zug

- Kulturförderung des Kantons St.Gallen

- Metrohm Stiftung, Herisau

- Ortsbürgergemeinde St.Gallen

- Ria und Arthur Dietschweiler Stiftung, St.Gallen

- Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

- Steinegg Stiftung, Herisau

- Susanne und Martin Knechtli-Kradolfer-Stiftung, St.Gallen

- Walter und Verena Spühl-Stiftung, St.Gallen

- Hans und Wilma Stutz Stiftung, Herisau

Technische Umsetzung

Die Vorarbeiten (Metadaten, Transkription) erfolgen in einfachen Textdateien (Metadaten in YAML; zeilengenaue Transkriptionen mit Angabe der Bilddateien) aus denen per Skript TEI-Dateien erstellt werden. Anschliessend werden die Missiven mit dem Annotations-Tool des TEI Publishers ausgezeichnet. Als Registerdatenbank (Namen, Orte, Schlagworte) wird Anton verwendet. Für die Publikation werden die Registerdaten aus Anton als TEI exportiert, so dass sämtliche Quelldaten als XML vorliegen. Die XML-Dateien werden mit Git verwaltet. Für die Präsentation der Edition wird der TEI Publisher verwendet.