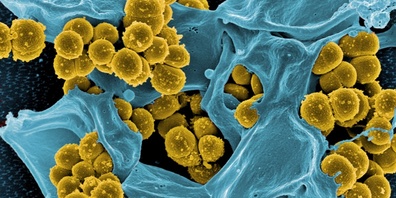

Nach einer Operation in der Bauchhöhle sind sie besonders gefürchtet: undichte Stellen an den Nähten, an denen der Inhalt des Verdauungskanals in den Bauchraum rinnt. «Auch heute stellen derartige Leckagen eine lebensgefährliche Komplikation dar», erklärt Inge Herrmann, Empa-Forscherin und ETH-Professorin für Nanopartikuläre Systeme.

Die Idee, vernähtes Gewebe in der Bauchhöhle im Anschluss mit einem Pflaster zu versiegeln, sei zwar bereits im Operationssaal angekommen. Das Problem: Der klinische Erfolg sei nicht immer optimal und variiere je nach verklebtem Gewebe. Denn die Pflaster aus Eiweiss-haltigem Material würden sich beim Kontakt mit Verdauungssäften zu schnell auflösen.

Im Rahmen einer langjährigen Kooperation verfolgten Inge Herrmann und Andrea Schlegel, Chirurgin am Universitätsspital Zürich, daher die Idee, eine innovative Lösung für dieses Problem zu finden.

Dem Pflaster das Sehen beibringen

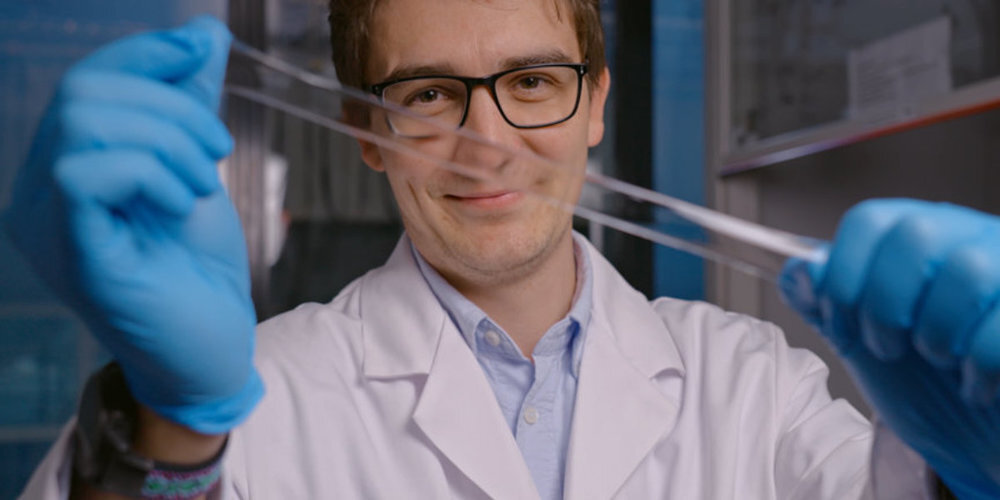

Alexandre Anthis vom «Particles-Biology Interactions» Labor der Empa in St. Gallen und dem «Nanoparticle Systems Engineering» Labor der ETH Zürich entwickelte daher unter der Leitung von Inge Herrmann zunächst ein Hydrogel-Polymer-Pflaster, das verhindert, dass die stark sauren Verdauungssäfte und keimbeladene Nahrungsrückstände aus dem Darmkanal austreten und eine Bauchfellentzündung oder sogar eine lebensgefährliche Blutvergiftung (Sepsis) auslösen.

Doch die Forschenden wollten noch einen Schritt weitergehen: «Chirurgen haben uns berichtet, dass sie zwar während eines noch so komplizierten Eingriffs das Operationsfeld genau im Blick haben – doch sobald die Bauchhöhle verschlossen ist, sei man «blind» und bemerke Leckagen möglicherweise erst, wenn es zu spät ist», so Anthis.

Pflaster mit Sensoren ausgestattet

Damit das Hydrogel-Pflaster also «sehen lernt», hat das Team gemeinsam mit Spitälern in der Schweiz und internationalen Forschungspartnern eine Lösung erarbeitet: Das Pflaster ist mit nicht-elektronischen Sensoren ausgestattet, der bereits «Alarm schlägt», bevor sich Verdauungssäfte in die Bauchhöhle austreten können.

Gasblasen im Ultraschall

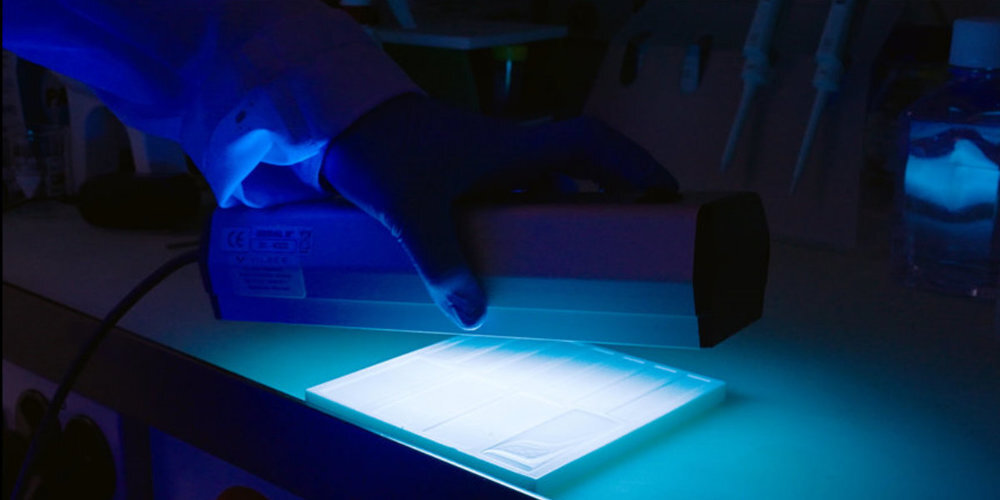

Die «Sehfähigkeit» erreicht das neuartige Material durch eine empfindliche Reaktion auf Änderungen des pH-Werts und das Auftreten bestimmter Eiweissstoffe im Umfeld der Wunde, schreibt Empa in ihrer Mitteilung. Die Reaktion erfolge dabei – je nach Lokalisation des Lecks – innert Minuten bzw. weniger Stunden. Bislang müsse sich das Gesundheitspersonal auf erst deutlich später eintretende körperliche Reaktionen der Betroffenen oder Labortests verlassen – beide Hinweise würden unter Umständen zu spät einen eindeutigen Hinweis auf eine undichte Nahtstelle liefern.

Das Sensorpflaster erlaube es hingegen, aufgrund seiner Komposit-Struktur Verdauungsflüssigkeit nachzuweisen, die bei einem Leck auszutreten drohen. So reagiere beispielsweise saurer Magensaft mit dem Sensor-Material, so dass feinste Gasblasen in der Matrix des Pflasters auftauchen. Die Bläschen lassen sich dann mittels Ultraschall sichtbar machen. «Die Pflaster können mit massgeschneiderten Sensoren für unterschiedliche Stellen im Verdauungstrakt ausgerüstet werden», so Anthis. Ausserdem könne das Pflaster bei Bedarf sogar Medikamente freisetzen, etwa antibakterielle Wirkstoffe.