1868 geriet Rapperswil in die internationalen Schlagzeilen. In Prag, Wien, Berlin, München, Paris und in weiteren Weltstädten wurde über das «Polenfest in Rapperswil» berichtet. Es fand anlässlich der Einweihung des Polendenkmals beim Schloss statt.

Der damalige NZZ-Korrespondent schrieb dazu am 17. August 1868 im Zürcher Weltblatt, dass die 400 Festteilnehmer mit einem Extraschiff aus Zürich in Rapperswil gelandet seien und sich hernach ein Festzug unter Schweizer- und Polenfahnen gebildet habe. Daran hätten viele polnische Emigranten teilgenommen.

Demonstration für ein freies Polen

Der Sinn des Treffens war, «zu Freiheit und Eigenständigkeit der Völker Europas» zu stehen. Denn Polen war damals kein eigener Staat mehr, sondern ein unter Preussen, Österreich-Ungarn und Russland aufgeteiltes Land. Viele Exil-Polen, unter ihnen der damalige Mieter im Schloss Rapperswil, Graf Wladyslaw Plater, kämpften für die Auferstehung ihres überwältigten Staates. Darin ernteten die Polen viele Sympathien und trugen den damaligen Ruf der für ihre freie Meinungsäusserung bekannten Schweiz in die Welt hinaus.

Rapperswils Solidarität mit Polen

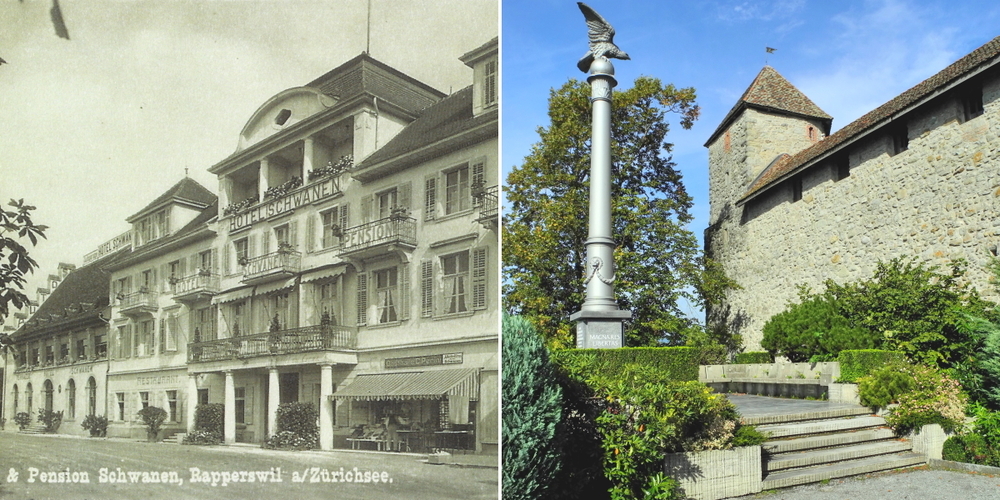

«Als kleines Land, das ebenfalls ständig dem Druck der Mächtigen ausgesetzt war», wie Basil Vollenweider in seinem Werk «Hotel Schwanen. Einblick in die bewegte Geschichte eines Hauses» schreibt, solidarisierten sich viele Schweizer mit den unterdrückten Polen. So sang an der Einweihung des Polendenkmals auf dem Lindenhügel von Schloss Rapperswil der Männerchor Rapperswil die polnische Nationalhymne.

Der polnische Mieter im Schloss Rapperswil, Graf Wladyslaw Plater, erklärte das Fest zur «internationalen, europäischen Demonstration gegen tatarische Gewalt und Barbarei». Der Schweiz zollte er Dank für ihre «edle Gastfreundschaft», wie die NZZ berichtete.

«Es lebe die Freiheit»

Stadtammann Helbling schloss seine Ansprache «mit dem universellen Grusse, den alle Völker verstehen werden: Es lebe die Freiheit.» Viele weitere Redner forderten den Wiederaufbau des Staates Polen und ein Ende der Unterdrückung, die darin gipfelte, dass der russische Gouverneur von Warschau den Polen verbot, in ihrer Muttersprache zu reden.

Nach dem Zeremoniell beim Schloss begab sich die Festgesellschaft in den Schwanen, wo die 400 Gäste feierlich tafelten. Die NZZ schrieb dazu: «Hier waren die Fahnen von sämtlichen europäischen Staaten mit Ausnahme Russlands aufgepflanzt, sowie auch das Sternenbanner der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. In der Mitte waren das polnische Wappen und das Schweizer-Wappen vereint angebracht.»

Schloss und Schwanen

Zwei Jahre später, 1870, wurde in den Schloss-Räumlichkeiten das polnische Exil-Nationalmuseum errichtet und war danach jahrzehntelang das Symbol für die Polen, für ihren Staat zu kämpfen

Während des Kalten Krieges wurde das Museum in den 1950er-Jahren geschlossen und in den 1970er-Jahren wieder eröffnet.

Die Polen und ihre Honoritäten gingen aber nicht nur anlässlich des «Polenfestes» im Schwanen ein und aus. Rapperswil galt für sie sowohl im 19. Jahrhundert während der Zeit, als ihr Land unter Preussen, Österreich-Ungarn und Russland auseinander gerissen wurde, wie auch während der Besetzung durch Russland im 20. Jahrhundert als Fenster in die freie, westliche Welt. Der Schwanen und das Schloss dienten dabei an vielen Anlässen als Stätte der Begegnung – und der Hoffnung.

Staat Polen setzt ein Zeichen

Es ist augenscheinlich, dass der polnische Staat in der heute mit dem Krieg in der Ukraine wieder aufkommenden Bedrohungslage mit dem Kauf des Hotels Schwanen in Rapperswil ein Zeichen setzen möchte. In der Stadt und der Region ist nun männiglich gespannt, was die Polen mit dem Hotel Schwanen in Rapperswil vorhaben.